応用化学

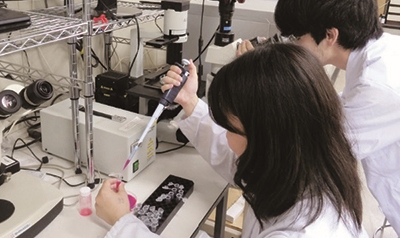

分子レベルで生命現象を解明する生命の誕生、成長、生理現象など生命現象を分子レベルで解明する。生物学、化学、物理学との境界領域の研究や、農学、医学、薬学、獣医・畜産学、林産・水産学などへの応用研究もある。

disable-gutenberg domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /www/se1/public_html/wordpress/wp-includes/functions.php on line 6131smart-custom-fields domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /www/se1/public_html/wordpress/wp-includes/functions.php on line 6131wordpress-seo domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /www/se1/public_html/wordpress/wp-includes/functions.php on line 6131tcd-solaris ドメインの翻訳の読み込みが早すぎました。これは通常、プラグインまたはテーマの一部のコードが早すぎるタイミングで実行されていることを示しています。翻訳は init アクション以降で読み込む必要があります。 詳しくは WordPress のデバッグをご覧ください。 (このメッセージはバージョン 6.7.0 で追加されました) in /www/se1/public_html/wordpress/wp-includes/functions.php on line 6131分子レベルで生命現象を解明する生命の誕生、成長、生理現象など生命現象を分子レベルで解明する。生物学、化学、物理学との境界領域の研究や、農学、医学、薬学、獣医・畜産学、林産・水産学などへの応用研究もある。

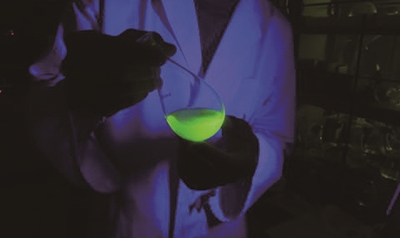

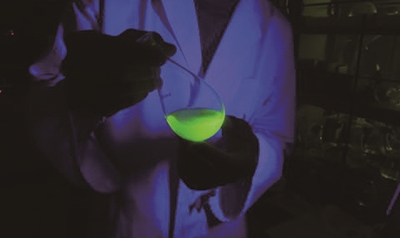

未知の高分子を探究して次世代デバイス&新材料を開発高分子合成化学、材料化学、液晶化学、光化学を基盤として、新規な反応開発から、化合物合成、物性評価、構造制御、新機能開拓、デバイス応用まで一貫して行っています。素材としては自然界に存在する天然由来物質や簡単に入手できる汎用化合物を対象にして、産業上有用な物質へ変換することを目指しています。最近では、新しい導電性ポリマーや有機無機ナノ半導体を開発し、それらの蓄電・発電デバイス材料や有機エレクトロニクス材料への応用を試みています。

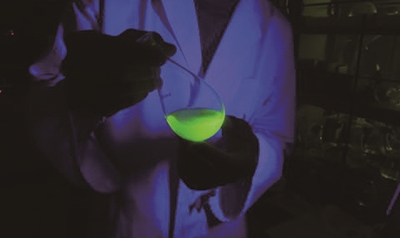

有機合成を基盤として環境に優しい材料の開発を目指す有機合成を基盤として環境に優しい材料の開発を目指して研究を行っています。さらに私達は、材料の物性や機能を追求するだけではなく、人体や生態系に安全で、環境負荷の低減を考慮した省エネルギー的な材料の合成法の確立を目標に日々研究に取り組んでいます。

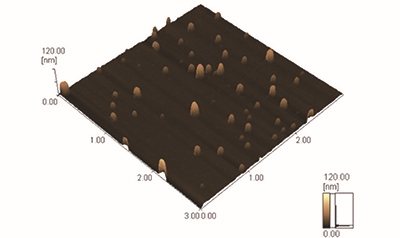

物質の界面制御を利用した機能性材料の調製法を研究両親媒性分子などが形成するさまざまな組織体を利用した機能性材料の調製法について研究しています。これらの分子組織体は構成分子が整然とした配列した秩序構造をもっていることから、吸着や反応のマトリックスに応用することでエネルギーナノ材料の高機能化が期待できます。また、これらの材料を光触媒や新しいタイプの太陽電池に応用する研究にも取り組んでいます。

未知の高分子を探究して次世代デバイス&新材料を開発高分子合成化学、材料化学、液晶化学、光化学を基盤として、新規な反応開発から、化合物合成、物性評価、構造制御、新機能開拓、デバイス応用まで一貫して行っています。素材としては自然界に存在する天然由来物質や簡単に入手できる汎用化合物を対象にして、産業上有用な物質へ変換することを目指しています。最近では、新しい導電性ポリマーや有機無機ナノ半導体を開発し、それらの蓄電・発電デバイス材料や有機エレクトロニクス材料への応用を試みています。

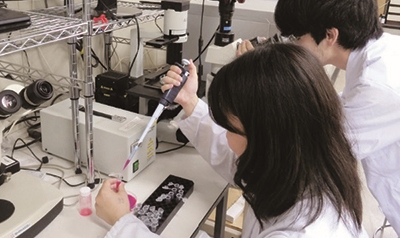

生物の不思議をものつくりに活かす化学と工学私たち人間をはじめとする多くの生物は、様々な化合物(バイオ分子)が集まってかたちづくられ、多彩な機能を発揮しています。本研究室では、タンパク質、糖質、脂質をはじめとするバイオ分子のユニークな特性を素材開発やものつくりに活かすための研究を行っています。化学やバイオテクノロジーの原理を駆使してバイオ分子の機能を高め、「資源の有効利用」「省エネルギー」「低環境負荷(地球にやさしい)」を実現する機能材料や物質生産技術を開発しています。

有機合成を基盤として環境に優しい材料の開発を目指す有機合成を基盤として環境に優しい材料の開発を目指して研究を行っています。さらに私達は、材料の物性や機能を追求するだけではなく、人体や生態系に安全で、環境負荷の低減を考慮した省エネルギー的な材料の合成法の確立を目標に日々研究に取り組んでいます。

「太陽の恵み」を利用する触媒の化学と工学地球温暖化の解決策として、植物が蓄える「太陽の恵み」を「バイオエネルギー」として利用することが注目されています。そのためには、植物を造っている巨大な分子を特定の小さな分子へと分解することが必要です。私たちは、触媒を利用した化学反応を駆使して、特定の小さな分子を得ることができる規則正しい分解技術を研究しています。私たちの研究が実を結べば、廃木材、紙屑、生ゴミも「バイオエネルギー」として生まれ変わることができます。

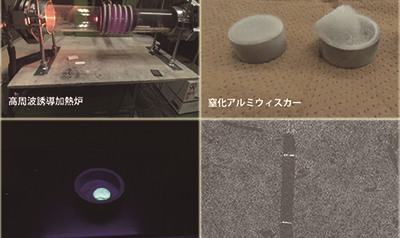

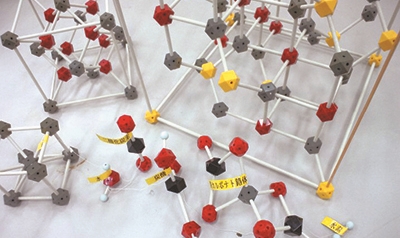

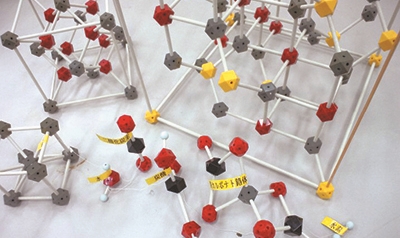

強く、スマートな無機材料を創り出す近年、材料の高性能化や信頼性の確保に対する要求が高まっており、厳しい環境下でも機能を発揮できる材料の研究開発が進められています。当研究室では、厳しい環境下(高温、高圧、腐食性環境など)において特異な機能を発揮できる材料として、セラミックスやそれらと金属の複合材料に注目し、作製プロセスや機能の設計・制御に関する研究を進めています。また、これまでにない新しい化学組成や微構造、特異な性質を持つ新物質の合成にも取り組んでいます。

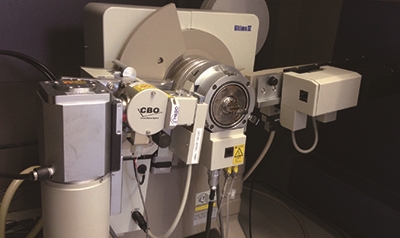

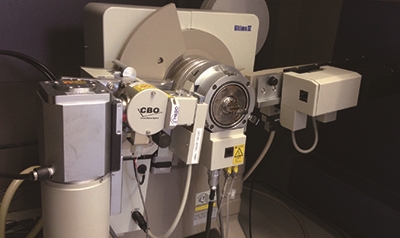

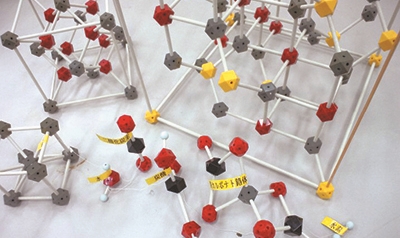

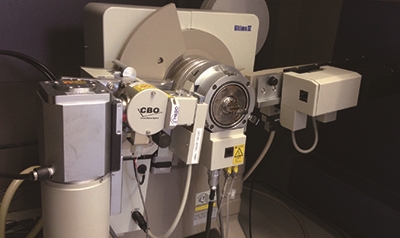

物質のなりたちを観察しエネルギーと資源の活用を進める無機化合物を中心に、物質のなりたちと環境による変化、化学反応のしくみ、新しい物質の生成などをいろいろな工夫をして観察することで、物質の活用法を見出したりエネルギーを取り出したりする研究をしています。具体的には、スクラップ鉄からクリーンエネルギー水素をつくる、粘土鉱物のイオン交換反応で環境汚染金属を回収する、産業廃棄物の性質を調べ化学的処理により機能性材料に作り変えるなどの研究をしています。また新しい発想のX線分析法の開発も行っています。

生物の不思議をものつくりに活かす化学と工学私たち人間をはじめとする多くの生物は、様々な化合物(バイオ分子)が集まってかたちづくられ、多彩な機能を発揮しています。本研究室では、タンパク質、糖質、脂質をはじめとするバイオ分子のユニークな特性を素材開発やものつくりに活かすための研究を行っています。化学やバイオテクノロジーの原理を駆使してバイオ分子の機能を高め、「資源の有効利用」「省エネルギー」「低環境負荷(地球にやさしい)」を実現する機能材料や物質生産技術を開発しています。

有機合成を基盤として環境に優しい材料の開発を目指す有機合成を基盤として環境に優しい材料の開発を目指して研究を行っています。さらに私達は、材料の物性や機能を追求するだけではなく、人体や生態系に安全で、環境負荷の低減を考慮した省エネルギー的な材料の合成法の確立を目標に日々研究に取り組んでいます。

物質のなりたちを観察しエネルギーと資源の活用を進める無機化合物を中心に、物質のなりたちと環境による変化、化学反応のしくみ、新しい物質の生成などをいろいろな工夫をして観察することで、物質の活用法を見出したりエネルギーを取り出したりする研究をしています。具体的には、スクラップ鉄からクリーンエネルギー水素をつくる、粘土鉱物のイオン交換反応で環境汚染金属を回収する、産業廃棄物の性質を調べ化学的処理により機能性材料に作り変えるなどの研究をしています。また新しい発想のX線分析法の開発も行っています。

生物の不思議をものつくりに活かす化学と工学私たち人間をはじめとする多くの生物は、様々な化合物(バイオ分子)が集まってかたちづくられ、多彩な機能を発揮しています。本研究室では、タンパク質、糖質、脂質をはじめとするバイオ分子のユニークな特性を素材開発やものつくりに活かすための研究を行っています。化学やバイオテクノロジーの原理を駆使してバイオ分子の機能を高め、「資源の有効利用」「省エネルギー」「低環境負荷(地球にやさしい)」を実現する機能材料や物質生産技術を開発しています。

有機合成を基盤として環境に優しい材料の開発を目指す有機合成を基盤として環境に優しい材料の開発を目指して研究を行っています。さらに私達は、材料の物性や機能を追求するだけではなく、人体や生態系に安全で、環境負荷の低減を考慮した省エネルギー的な材料の合成法の確立を目標に日々研究に取り組んでいます。

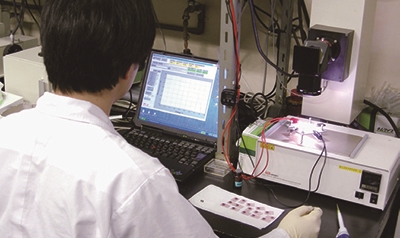

電気を利用して、病気をみつけるナノメートルレベル(1ナノメートルは髪の毛の太さの約10万分の1!)という非常に小さい世界で分子を整列させたり密集させたりすることで作る機能性バイオ界面を用いて、感染症のウイルス粒子や病気の原因物質などを電気的に分析できるようになる材料やデバイスの研究開発に取り組んでいます。

未知の高分子を探究して次世代デバイス&新材料を開発高分子合成化学、材料化学、液晶化学、光化学を基盤として、新規な反応開発から、化合物合成、物性評価、構造制御、新機能開拓、デバイス応用まで一貫して行っています。素材としては自然界に存在する天然由来物質や簡単に入手できる汎用化合物を対象にして、産業上有用な物質へ変換することを目指しています。最近では、新しい導電性ポリマーや有機無機ナノ半導体を開発し、それらの蓄電・発電デバイス材料や有機エレクトロニクス材料への応用を試みています。

生物の不思議をものつくりに活かす化学と工学私たち人間をはじめとする多くの生物は、様々な化合物(バイオ分子)が集まってかたちづくられ、多彩な機能を発揮しています。本研究室では、タンパク質、糖質、脂質をはじめとするバイオ分子のユニークな特性を素材開発やものつくりに活かすための研究を行っています。化学やバイオテクノロジーの原理を駆使してバイオ分子の機能を高め、「資源の有効利用」「省エネルギー」「低環境負荷(地球にやさしい)」を実現する機能材料や物質生産技術を開発しています。

物質の界面制御を利用した機能性材料の調製法を研究両親媒性分子などが形成するさまざまな組織体を利用した機能性材料の調製法について研究しています。これらの分子組織体は構成分子が整然とした配列した秩序構造をもっていることから、吸着や反応のマトリックスに応用することでエネルギーナノ材料の高機能化が期待できます。また、これらの材料を光触媒や新しいタイプの太陽電池に応用する研究にも取り組んでいます。

ソフトマテリアル、その可能性を探る食品・化粧品から洋服、果ては自動車や飛行機に至るまで、ソフトマテリアル(柔らかい材料)は色々な所で活躍しています。このようなソフトマテリアル、比較的長くて大きな分子からできているため、特徴的な中間構造や階層構造を持ち、複雑な性質を示します。本研究室では、チョコレートやゼラチン・デンプンといった食品から高分子材料まで、ソフトマテリアルについて、分子の結合状態や構造の変化に着目して、その性質の可能性を探っています。

高分子をはじめとするソフトマターの物理化学本研究室では、高分子、ゲル、コロイド、液晶、界面活性剤など、ソフトマターと呼ばれる物質群について、分子が構成する階層構造やその運動状態を調べることにより、これらの物質群が示すさまざまな性質の起源を解明しようと日夜研究しています。

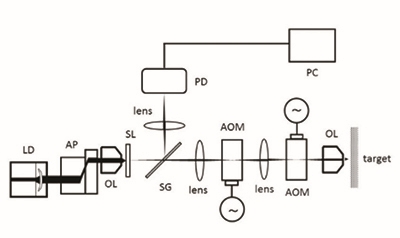

オリジナル装置の応用研究と水分子ダイナミクス解明地球上で最も豊富な分子の一つである水は様々な物質中に存在し、その物質の物性や機能性は水─溶質間の分子間相互作用によって形成された分子集団(液体構造)によって決定されます。本研究室では、オリジナルの広帯域誘電分光法、自己光混合レーザ計測法を用いて、様々な物質中に形成された液体構造の解明を目指しています。

物質のなりたちを観察しエネルギーと資源の活用を進める無機化合物を中心に、物質のなりたちと環境による変化、化学反応のしくみ、新しい物質の生成などをいろいろな工夫をして観察することで、物質の活用法を見出したりエネルギーを取り出したりする研究をしています。具体的には、スクラップ鉄からクリーンエネルギー水素をつくる、粘土鉱物のイオン交換反応で環境汚染金属を回収する、産業廃棄物の性質を調べ化学的処理により機能性材料に作り変えるなどの研究をしています。また新しい発想のX線分析法の開発も行っています。

分析機器やコンピューターによる化学の研究分析化学や計算化学の手法により、身のまわりのさまざまな物質を分子・原子の視点で研究し、化学、生物学、薬学、食品科学、電子工学、環境保全などに役立てます。研究には、超臨界二酸化炭素抽出、ガスクロマトグラフィー、液体クロマトグラフィー、質量分析法、電子顕微鏡などの分析手法、量子化学計算、分子動力学計算などの計算手法を使います。

植物の生き方から学ぶ植物がもつ化学物質は人類が誕生した時から、薬、香料、色素などに使われてきました。植物はなぜ特有な化学物質を作り出すのでしょうか?本研究室では化学物質を調べることで、植物のしたたかな生存戦略や環境との巧みな相互作用など、植物が繁栄してきた不思議を解明します。また、応用として生物のもつ化学物質を利用した医薬品、抗菌剤、除草剤などを提案します。