マルチフラクタル解析による構造分析例(スポンジ構造の比較)

はじめに

マルチフラクタル解析法は、複雑な形状の中に潜む「多様な秩序」や「構造の不均一性」を、数値として定量的に評価するための手法です。

本研究室では、画像解析の分野において、このマルチフラクタル解析を応用する研究を行っています。

ここでは、大小さまざまな気泡を含むスポンジ構造を対象に、マルチフラクタル解析を適用した事例を紹介します。この解析により、スポンジ内部の気泡分布の特徴や、構造の違いを明らかにすることができます。

マルチフラクタル解析とは

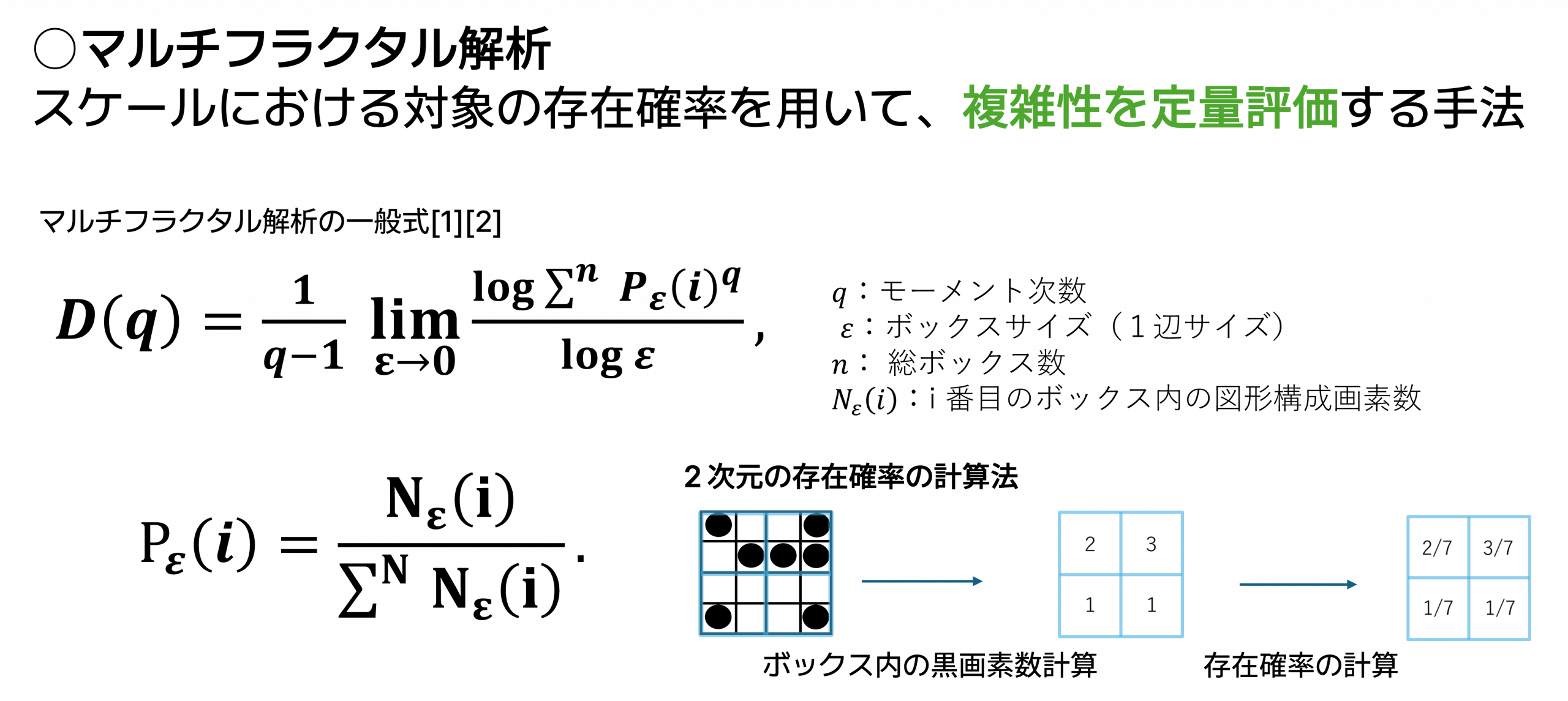

図1 マルチフラクタル解析とは

通常のフラクタル解析では、「フラクタル次元 D」という単一の値によって、形の複雑さを表します。

しかし、自然界に存在する構造物(たとえばスポンジや多孔質材料)には、密な部分とスカスカな部分が入り混じるように、異なるスケールの特徴が共存しています。

このような構造をより詳細に捉えるために用いられるのが、重み付きのフラクタル次元 Dq(一般化次元)(図1)という考え方です。

Dq は、パラメータ q によって解析の焦点を変化させることができます:

q の値を変えながら Dq を求めていくことで、「構造のどの部分がどの程度複雑なのか」を多面的に評価することが可能となります。

特に、スポンジの気泡などの粒子のような形態をしているものにおいては、

- q < 0 の場合:局所的な粒子同士のつながりや配置

- q > 0 の場合:より大局的な粒子群のまとまりや関係性

を表しているといわれています。

また、特定の q 値には興味深い物理的意味があります。

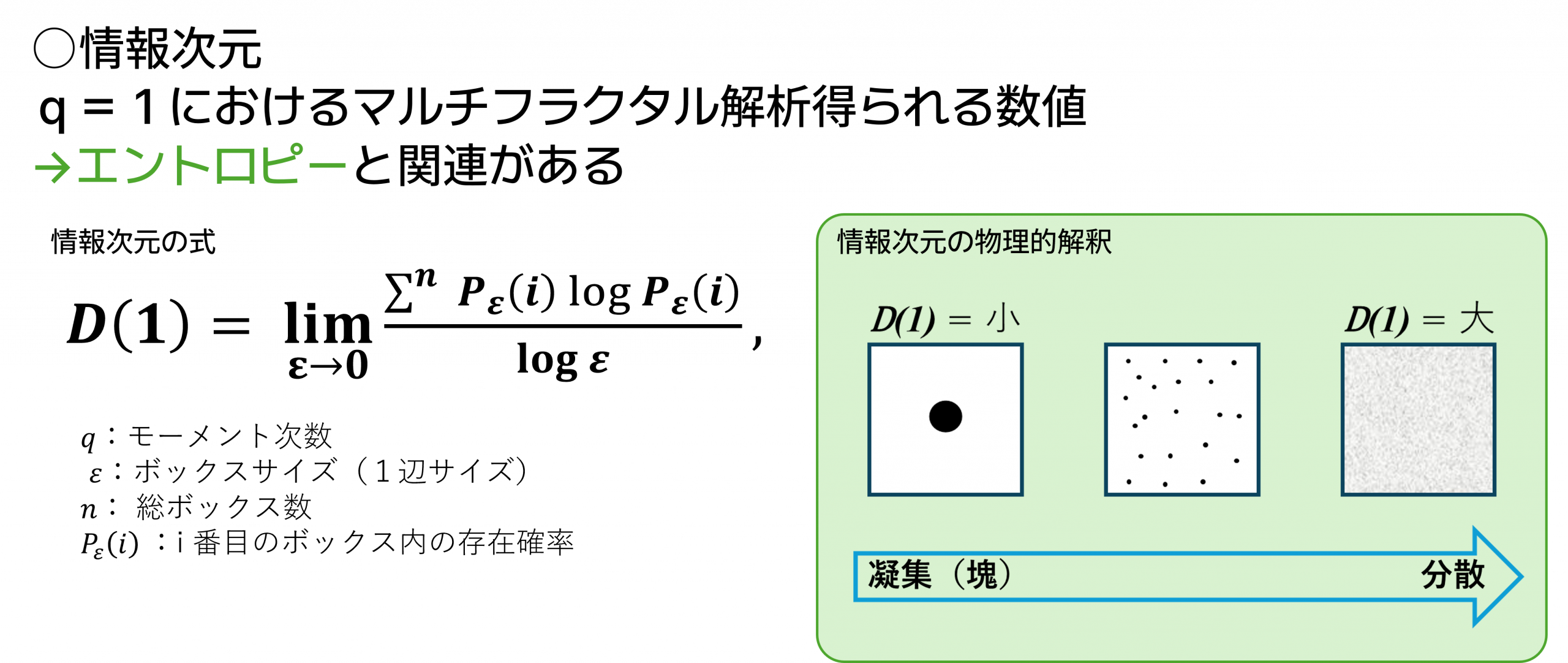

- q = 1 のときの D₁ は、エントロピーとの関連がある

図2 情報次元の説明

- q = 2 のときの D₂ は、粒子間距離と関係している

このように、マルチフラクタル解析は、単一の数値では表しきれない粒子や粒子群の階層的な構造を、数値的に捉えるための強力な解析手法として利用されています。

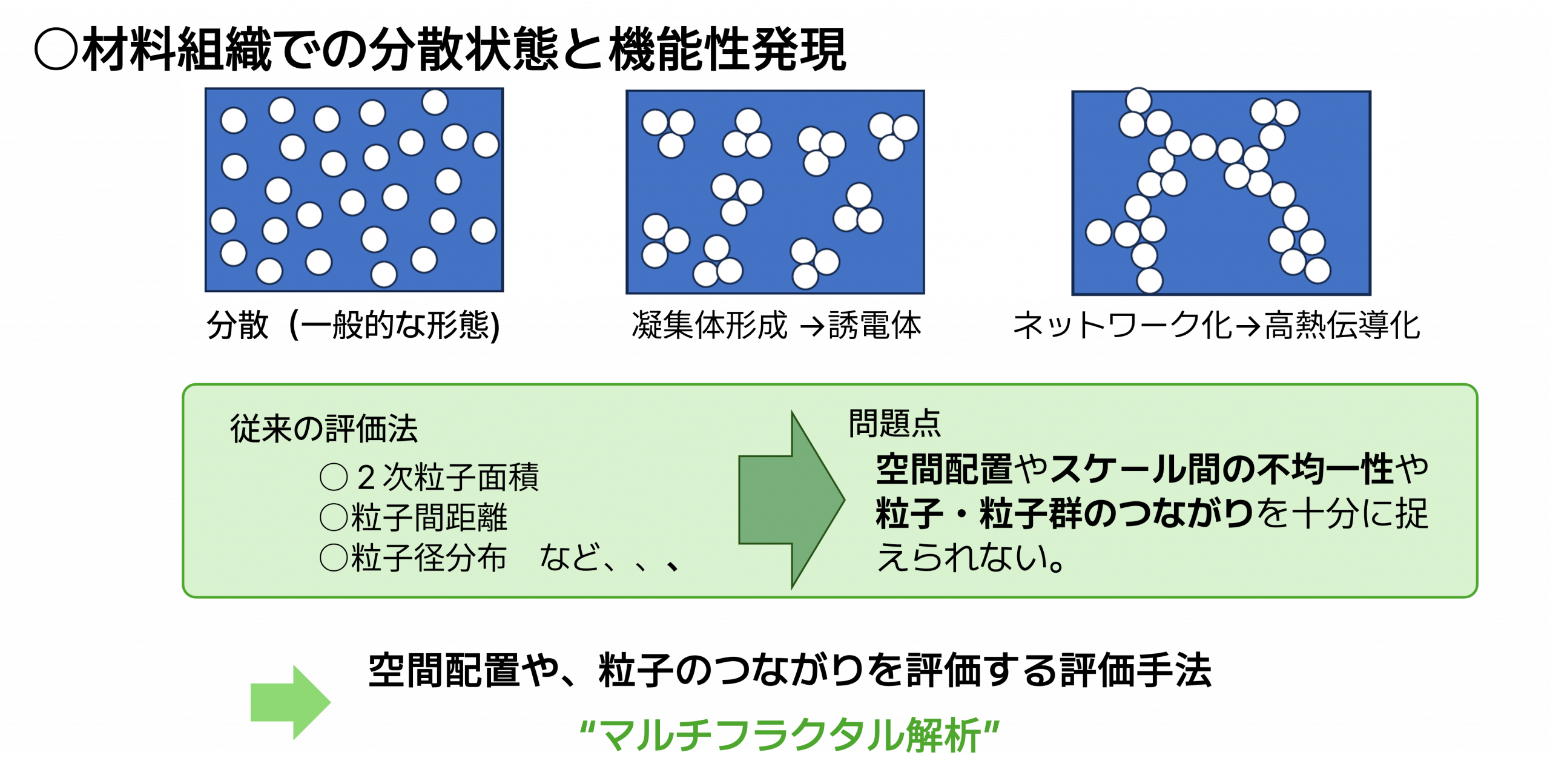

また、この解析方法は機能性のある材料材料組織などの、構造と機能が密接に関連しているものに対しての適応が考えられています(下図)。

図3 D1情報化次元

図3 D1情報化次元

スポンジの形成法

スポンジの製造方法には、化学発泡剤をシリコーン内で発泡させることにより気泡を生成させる方法1,2(参考文献に動画があります)や、バルーンを作成し気泡を生成する方法など様々な方法があります。前者の方では、スポンジには汚れを取りやすやなど、様々な機能がありますがその機能を発現させる一つのことに、気泡のつながり方や、気泡の大きさにより、吸水性に影響します。一般に、穴の細かいスポンジに方が毛細管現象が起こりやすいため吸水力が上がるといわれています3。

データの取得

ここからは、実際にスポンジに対してデータの取得を実施し、マルチフラクタル解析を実施した方法に関し説明していきます。

今回は、スポンジの構造を評価したいため、見た目の構造が異なる3つのスポンジ(A社のG、W社のP、M社のS)に対して解析を行います。

図4 右からA社のG、W社のP、M社のSのスポンジ写真

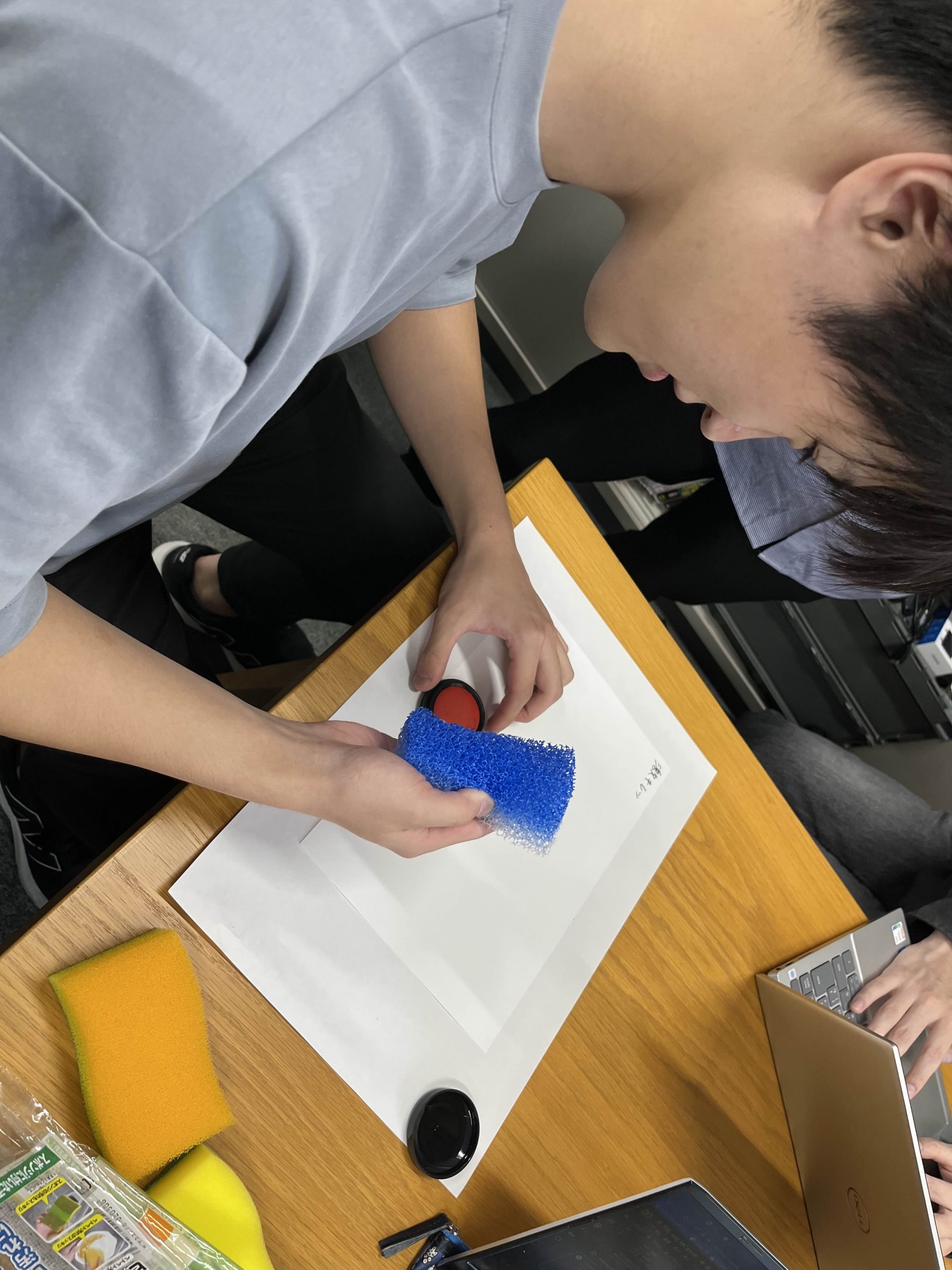

スポンジの内部構造を二次元画像として取得するために、簡易的な可視化実験を行いました。

具体的には、スポンジの表面に朱肉を塗布し、それを紙に押し当てることで、スポンジ内部の気泡構造を転写し、二次元的なパターンとして記録しました。

図5 学生が朱肉で構造を取得している様子

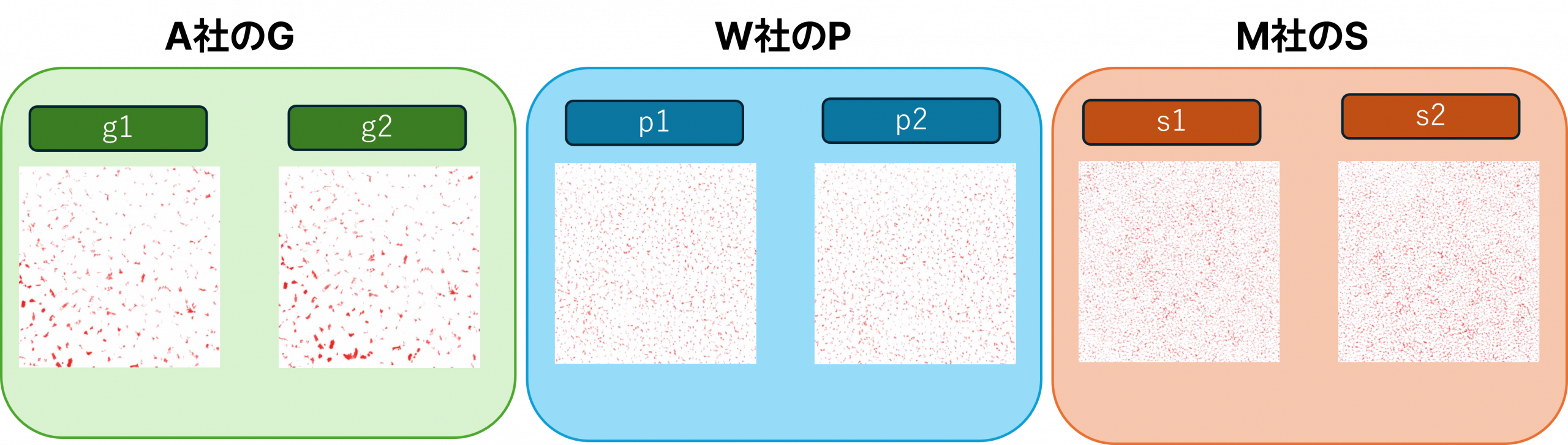

その方法により各スポンジに対して2サンプルずつ取得したものが、以下のようになります。

図6 朱肉による構造取得

見た目からも分かるように、G(A社のG)は、気泡が大きく粗く朱肉の色がついていることがわかると思いいます。一方で、S(M社のS)は、かなり細かく朱肉の色がついており、気泡が小さいことがわかるかと思います。P(W社のP)に関しては、その中間で、gに比べて細かい気泡であるが、Sに比べて粗い構造になっていることがわかるかと思います。

解析

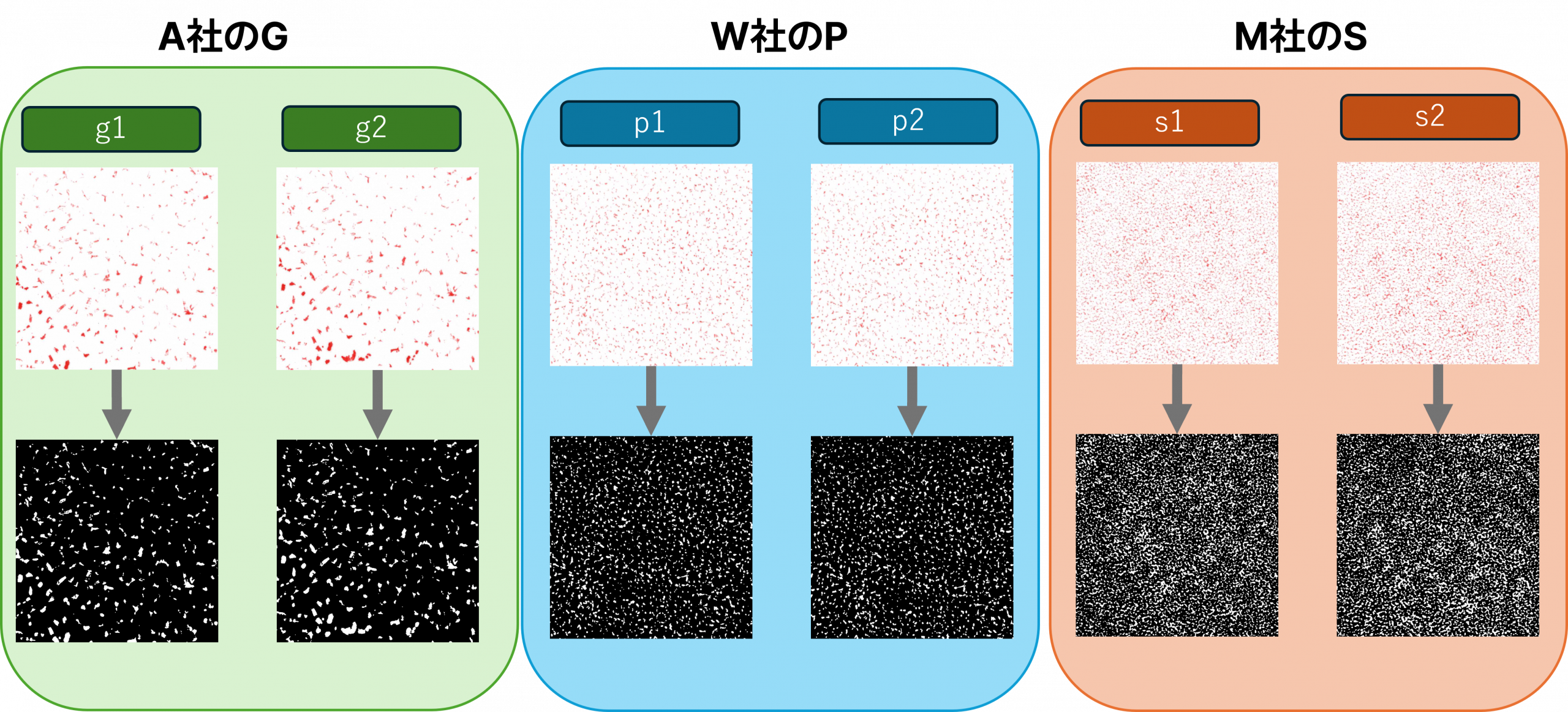

解析するために、先ほどの朱肉の画像を図7のように画像の前処理を行います。

図7 2値化処理

画像を正方形にトリミングを実施し、グレースケール化、その後、2値化を行います(グレースケールの状態でも解析はできますが、今回は微小の輝度の変化を取り除きたいため、2値化を実施しまた)。

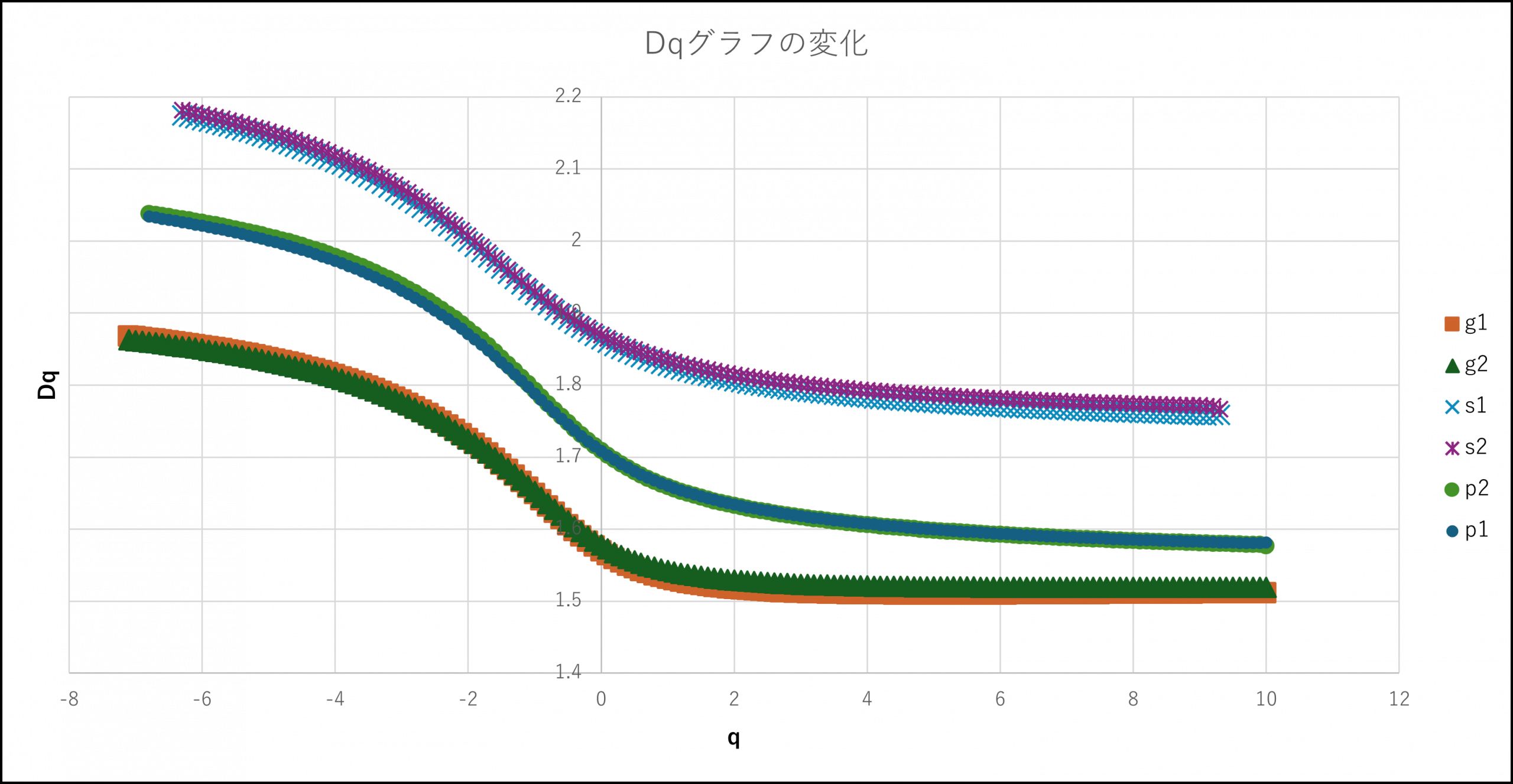

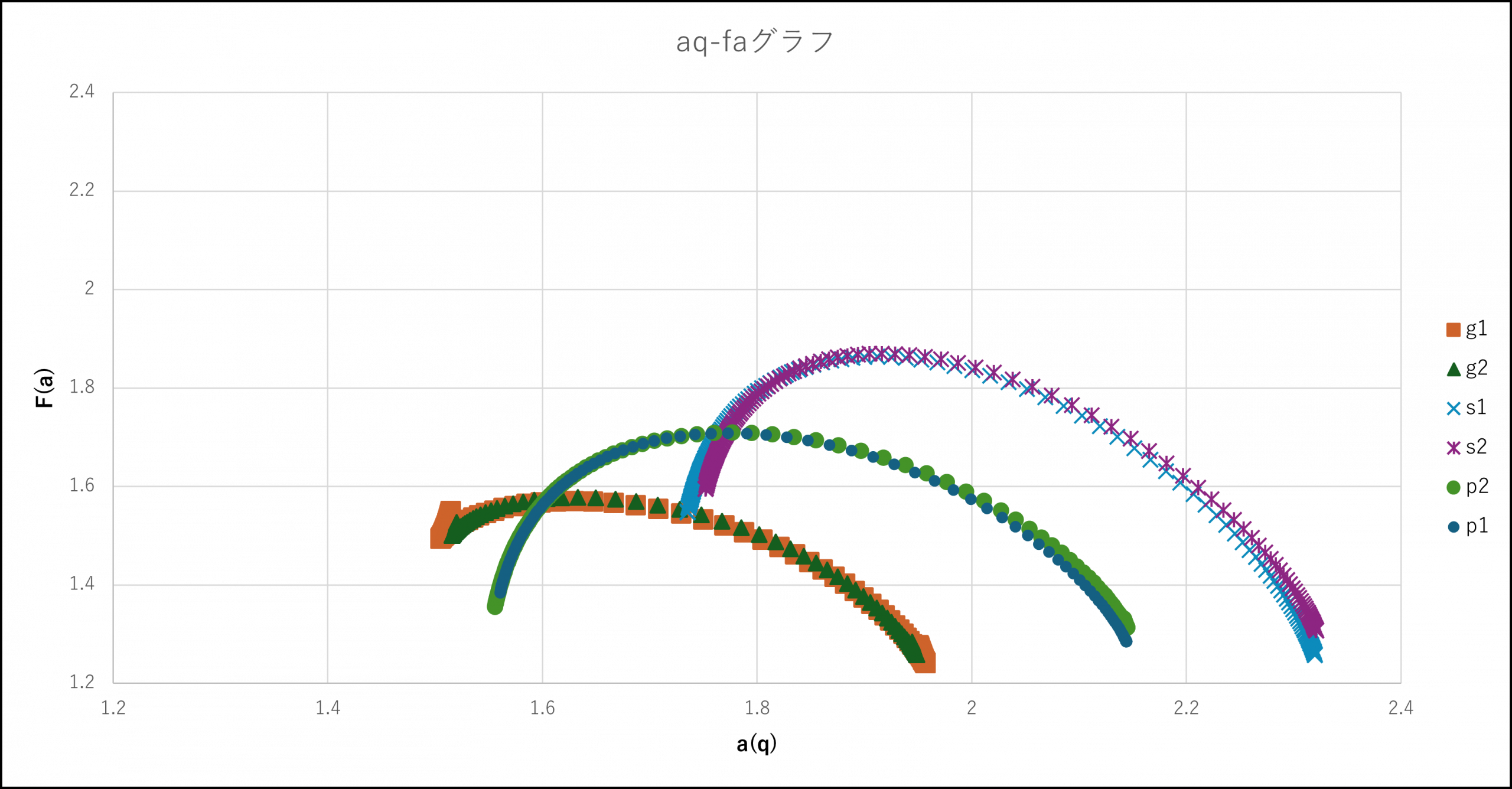

それらの2値化画像を、2次元のマルチフラクタル解析を実施した結果が図8,9になります。

図8 q-Dqグラフ

図9 a(q)-F(a)グラフ

実際にスポンジ構造を解析した結果、q–Dqグラフは図8に示すように、それぞれのスポンジごとに異なる曲線を描くことが確認されました。

今回は解析結果の詳細な考察までは行いませんが、この結果から、マルチフラクタル解析によってスポンジの構造を定量的に評価できていること、さらにスポンジの目の粗さ(気泡の密度分布の違い)を数値として捉えられることが分かります。

また、参考として図9に示した a(q)–F(a) グラフでは、曲線が上に凸の形状を示しています。

この特徴は、対象の構造がフラクタル性を持つことを意味しており、スポンジの二次元構造にも自己相似的な特徴が存在していることを示唆しています。

まとめ

今回は、スポンジ構造に対してマルチフラクタル解析を実施し、解析結果の詳細な考察までは行っていませんが、構造を定量的に評価できることを示しました。これを発展させると、この解析結果とスポンジの吸水率や吸音率などの物性値との関係性を検討することで、構造と機能の相関を明らかにできると考えられます。

さらに、粒子の凝集によって形成される材料組織や、気泡構造が性能に影響を与えるパン、炭などの多孔質構造にも応用可能です。また、マルチフラクタル解析は2次元構造だけでなく、3次元構造にも適用できる拡張性を有しています。

本解析手法や応用にご関心をお持ちの方は、ぜひお気軽にご連絡ください。

<マルチフラクタル解析に関する共同研究・受託研究について>

https://www.comm.tcu.ac.jp/mmip/?p=943

本研究に関連する研究発表

<学会発表>

高原 朗,佐藤 圭浩,3次元マルチフラクタル解析法に向けた2次元マルチフラクタル解析法の拡張手法の検証,第24回情報科学技術フォーラム

高原 朗・佐藤圭浩,マルチフラクタル解析法を用いたGray-Scottモデルの自己組織化パターン形成の評価,,2024年映像情報メディア学会冬季大会

<査読付き論文>

Sato, Y.; Mizukami, Y.; Takeda, M.; Okubo, K.; Kobayashi, R.; Munakata, F. Quantitative Evaluation of Morphological Characteristics of Self-Assembled Aggregates Using Multifractal Analysis. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications 2021, 581, 126219, doi:https://doi.org/10.1016/j.physa.2021.126219.Sato, Y.; Munakata, F. Morphological Characteristics of Self-Assembled Aggregate Textures Using Multifractal Analysis: Interpretation of Multifractal τ(Q) Using Simulations. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications2022, 603, 127771, doi:https://doi.org/10.1016/j.physa.2022.127771.

参考資料

[1] https://hirayama-ce.com/commentary/silicone2/

[2] https://kikulon-pro.com/washing_tool/sponge_foaming.html

[3] https://www.tv-osaka.co.jp/ip4/muchami_smp/housou2015/1235514_9347.html