研究の概要

「量子もつれ」を利用して,これまでの古典素子と桁違いのスピードで演算したり,やはり桁違いの感度で物理量を測定する量子技術が注目されています. 特に実用量子コンピュータの実現に最も近いとされているのが超伝導金属を用いた素子(超伝導量子ビット,あるいはトランズモン)です.

しかし,超伝導量子ビットを安定して動作させるためには,10 mK以下という低温が必要です.またトランズモン方式の量子ビットは様々な技術的制約からサイズが大きく,例えば100万量子ビットの計算機を作ろうとすると,10 m四方ほどの面積が必要になってしまいます.このような大きな素子を10 mKまで冷却するには,巨大な冷凍機と非常に大きな電力,循環式ではありますが,大量のヘリウム(3,4)を必要とします. 現在実用量子コンピュータの実現に立ちはだかる大きな壁になっています.

ゲルマニウム量子ドットによる量子ビット

量子ビットの実現方式は,超伝導以外にも沢山あり,半導体量子ドット(少数の電子を,電子の量子力学的波長と同程度のサイズに閉じ込めたもの)の電子スピンを使う方式もその1つです. 量子ドットは,トランズモンに比べると圧倒的にサイズが小さく,高集積化が可能です.)

では何故,半導体量子ドット-電子スピン方式は超伝導に後れを取っているのでしょうか. 現在のところ大きくは2つの理由が考えられます.

- 1つは,コヒーレンス時間がまだまだ短いことです.量子状態がコヒーレンス(可干渉性)を失うことを,「壊れる」と表現します.量子状態は一般に壊れやすく,量子演算は壊れる前に終了する必要があります. 電子スピン量子ビットのコヒーレンス時間も長くなっては来ておりますが,まだまだ長くする必要があります.

- もう1つは,電子スピンの操作に高周波磁場が必要な事です.普通は「アンテナ」となる金属からマイクロ波を放射させてスピンを回転させますが,これでは隣接する量子ドットのスピンも同じように回ってしまって個別の回転ができません. そこで,強い磁場勾配を用意し,その中で電子を細かく振動させる(これはゲートに高周波電圧をかけることで可能)ことで同じ効果を得ることが行われていますが,この方法も,量子ビット周辺に構造化強磁性体を配置する必要があるなど集積化の妨げになっています.

ゲルマニウム(Ge)の量子ドットが,これらの問題を解決できるものとして最近注目されています.

- 電子スピンの量子状態が壊れる重要な要因が,結晶の構成原子が持つ核スピンです.Geは高い移動度を持つ正孔系ができることで知られています.正孔は主にp軌道という,原子核付近に存在確率を持たない波動関数の線形結合で構成されているため,核スピンとの相互作用が大変小さく,スピンの状態が壊れにくいと期待されます. 実際,1秒という大変長い時間に迫るコヒーレント時間が報告されています.

- ゲルマニウムの正孔系は,スピン軌道相互作用,中でも空間的非対称性に起因するラシュバ型相互作用が強く現れています. スピン軌道相互作用は,軌道運動量を持つ電子のスピンに磁場と同じ効果を与えます.ラシュバ型のスピン軌道相互作用はゲート電圧で制御されるため,ゲートに高周波電圧を加えることで,高周波磁場を印可したのと同じ効果を得ることができます. これによって,高速に隣接量子ドットのスピンを独立に制御できることが報告されています.

ここ東京都市大のナノエレクトロニクス研究室は,我が国で最高品質のGe薄膜や量子ドットなどの微細構造を作製できる 研究拠点であり,当研究室では,より高温で動作し,実用的な量子回路の基礎技術を開発する研究を行っています.

量子インスパイアド電子回路

量子ゲートや量子アニーリングによる情報処理は,量子力学に本質的な効果を使用しており,古典的な電子回路でこれを同等に実現することはできません. しかし,量子情報処理の手法に触発されて,古典電子回路にも様々な新しい試みが提案されています.

その1つが,電子回路の中にトポロジカル状態と呼ばれるものが現れる,というものです. 詳細は略しますが,これを使うと,2つの数\(a\),\(b\)の乗算が \[ ab\neq ba \] という非アーベル型の演算になり,独特の代数計算を展開することができます.

当研究室では,これらトポロジカル状態の実験的確認を目指しています.非理想OPアンプなどを用いて回路構成をした場合にトポロジカル状態がどの程度劣化するのか,シミュレーターを用いて計算し,許容範囲内での実際の回路構成を検討しています. また,このような計算(クリフォード代数)を用いて有利になる問題の探索も行っていきます.

これまでの研究

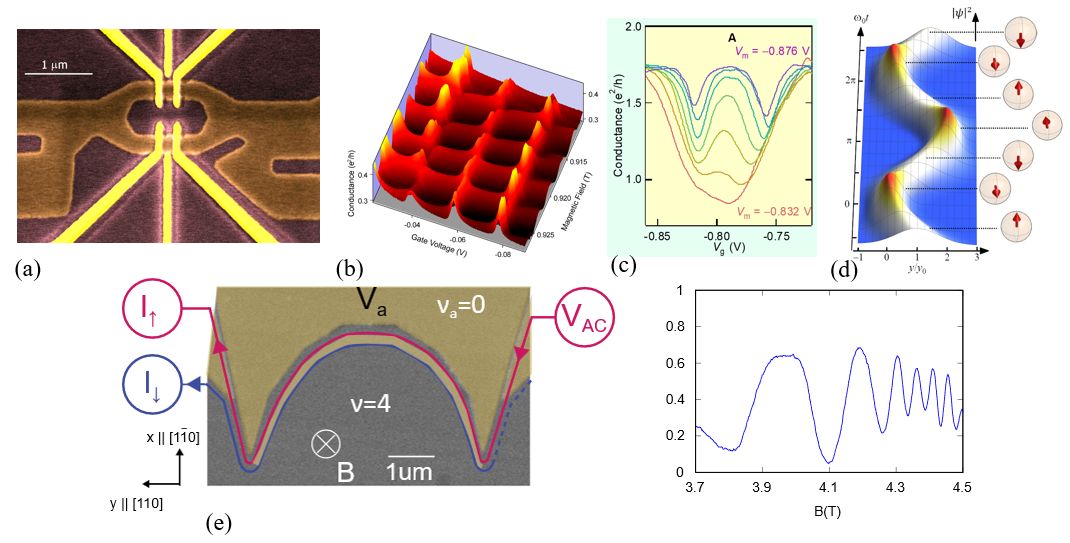

これまで主宰者(勝本)は,固体物理学の応用というより,固体物理学そのものを興味の対象として研究を進めてきました. このページの上部に示した図は,これらの一部を紹介するものです.

- (a) アハロノフ-ボーム (Aharonov-Bohm) リングに量子ドットを埋め込んだ構造の電子顕微鏡写真(疑似カラー).

- (b) (a)の構造に現れた,電子の粒子性に起因するクーロン振動と波動性に起因するアハロノフ-ボーム振動が共存している様子.

- (c) 量子細線+量子ドットの系に現れた,ファノ-近藤効果.

- (d) スピン軌道相互作用の強い2次元電子系に現れるZitterbewegung (震え運動)の模式図.

- (e) 左は,スピン偏極量子ホール端状態を用いたマッハ-ツェンダー型干渉計試料の電子顕微鏡写真. 右は,ここに現れた,スピン歳差運動に伴う干渉効果による電流振動.

東京都市大では,これらを応用する実用素子の開発を目指しています.