本研究では,多様な楽曲の生成に対するニーズを受けて,目標とする感性を反映した多様な楽曲を生成できる自動作曲システムを開発する.

多様な楽曲の自動生成に対するニーズ

近年,映像編集やCG作成が可能なパソコン用ソフトウェアの普及によって,一般の人がさまざまなディジタル作品を制作するようになり,制作した作品を独自の音楽で演出したいという要望が多く聞かれる.演劇やダンス,大道芸などにおいても,制作者やパフォーマーが目指す独自の世界をより的確に表現するためには,新たな音楽が有効である.しかし,作曲の経験や知識のない人が思い通りの楽曲を生成することはできない.一方,音楽を聴く側は,自分の感性に触れる新たな楽曲を求めるとともに,同じアーティストの曲でも特定の時期に制作された楽曲を特に印象深く感じ,「このアーティストのあの頃のような曲をもっと聴きたい」と思うこともある.楽曲は大量に提供されているが,自分の感性に合うものを見つけるには多大な労力を要する.また,一般にアーティストの創造性は変化し続けるため,「あの頃のような」曲を再び作ることは難しい.以上より,感性に響く楽曲を意図通りに自動生成することへのニーズは高まっているといえる.各場面において,複数の選択肢から選ぶことで得られる満足感,際限なく新しいものを求め続ける欲求を考慮すると,異なる楽曲が次々と生成されることが望ましい.

進化計算アルゴリズムの適用

進化計算アルゴリズムは最適化問題の解法の一種であり,代表格である遺伝的アルゴリズム(Genetic Algorithm; GA)をはじめ,蟻コロニー最適化,粒子群最適化など,多くのアルゴリズムが提案されている.各アルゴリズムは多様な問題に適用されており,1991年にHornerらがGAを適用した自動作曲手法を提案してからは,進化計算に基づく自動作曲も盛んに研究されている. GAの派生形である共生進化では,部分解を個体とする集団と,部分解の組合せを個体とする全体解集団を保持し,両集団を並行して進化させることで,集団内の多様性を維持する.研究代表者により,決定木生成,CO2排出量最小経路探索,土地利用マイクロシミュレーションなど,数多くの分野における共生進化の適用手法が提案され,有用であることが実証されている.楽曲はモチーフの組合せとして表現できるため,モチーフを部分解,モチーフの組合せである楽曲を全体解とする共生進化により,感性に即した楽曲を生成する手法も提案されている.

個人の感性を反映した楽曲の生成

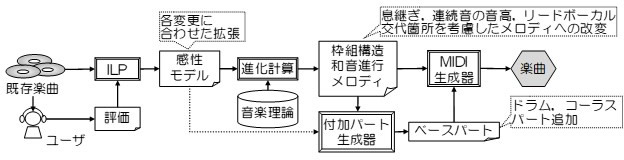

個人の感性を反映した楽曲の生成手法として,対話型進化計算(Interactive Evolutionary Computation; IEC)に基づく手法が提案されている.IECでは人間とコンピュータのインタラクションにより解を評価するため,楽曲を生成するたびユーザの労力が必要となる. 一方,連携研究者の沼尾を中心とする研究グループでは,ユーザに適応しながら楽曲を生成する枠組みCAUI(Constructive Adaptive User Interface)を提案し,CAUIのもとで個人の感性を反映した楽曲を自動生成するシステムの研究を進めている.本システムにおける楽曲の生成手順を以下の図に示す.

最初に,聴者の既存楽曲に対する評価と既存楽曲の記述を用いて,帰納論理プログラミング(Inductive Logic Programming; ILP)により感性モデルを獲得する.感性モデルは「感性Aに影響する楽曲には構造Bが含まれる」というようなルール形式で表現される.次に,進化計算により枠組構造,和音進行,メロディを生成する.解の評価に感性モデルへの合致度を盛り込むことで感性を反映させる.最後に,和音進行から生成されたベースパートを合わせて1つの楽曲とする.

一度生成された感性モデルはユーザの感性が変わらない限り変更する必要がない.また,多様な局所最適解を探索できる進化計算の適用により,実行のたびに異なる楽曲を生成することができる.したがって,ユーザに負担をかけずに異なる楽曲を繰り返し生成できる点がIECに基づく手法との相違点といえる.

本システムは,アーティストがファンの心に響く楽曲を提供したり,創作の幅を広げたりする誘因としても活用できる.研究協力者の白井と高田は,観客を対象とするアンケート結果に基づき,本システムで作成された小規模の楽曲を多少改変しながら組み合わせ,歌詞を付けて共同募金運動70年記念応援ソングを完成させた.この取組みは主要5紙を含む各紙で報道されている.

同一の感性に訴える既存楽曲として,テンポの速いロック調の曲とゆったりとしたクラシック調の曲など,異なる曲調の楽曲が含まれる場合もある.しかし,本システムでは既存楽曲の曲調は考慮せず,すべてをまとめて1つの感性モデルを生成するため,多様な曲調の楽曲を生成することが難しい.また,生成される楽曲がメロディ,和音進行,ベースパートのみの単純な構成である点にも改良の余地がある.