音楽のもたらす効果

音楽には,感情の誘導,雰囲気作り,不快音の遮断,脳の活性化,運動効果の向上などの効果があることが知られている.身体を動かすときに音楽を聴くことで,動作と心拍,呼吸のリズムが同期し,無駄な力が抜けてエネルギー代謝や運動効率が高まったり,作業の手順やタイミングを制御しやすくなったりする.また,好みの音楽を聴くと報酬系と快楽系の神経が刺激を受けてドーパミンが放出されるため,快感や多幸感が得られる.以上の効果を狙って運動や作業のときに聴くためのさまざまな音源が配布されているが,音楽を聴いて抱く印象や湧き起こる感情は個人ごとに異なるため,一般向けに配布されている音源が各個人にとって有効とは限らない.気分や状況によっても感じ方は変動し,同じ曲を聴き続けると飽きて効果が薄れる可能性もある.作業時に聴く音楽の効果をより高めるには,個人の感性と状況に応じた楽曲を適切に提供する仕組みが必要である.

日常生活におけるルーティンワーク

日常生活で繰り返されるルーティンワークには,退屈さや煩わしさ,手順と時間の制御の難しさが原因で理想的に遂行できない作業がある.例えば,粉をお湯に溶かして飲むタイプのカップスープを作る際,メーカーにより理想的な作り方が提示されているものの,カップの加温を省略したり,混ぜる時間を短縮したりする.単調で退屈な歯磨き作業では,正しい磨き方を知っていても,ブラッシングの回数が足りなかったり,磨き残したりする.コーヒーの味わいは抽出方法にも大きく依存するが,蒸らし時間やお湯の量,お湯を注ぐタイミングの管理は難しく,十分に蒸らさなかったり,一度にたくさんのお湯を入れたりして,好みの味に仕上がらないことが多い.作業に愉しさが加わると,ある状態になるまでの待ち時間や単純操作の繰返しを厭わなくなり,結果として作業の質が向上すると考えられる.

個人の感性に基づく自動作曲システム

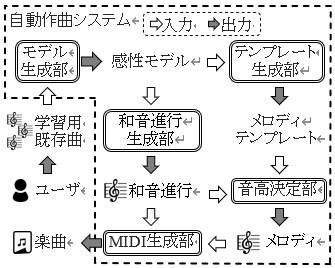

研究代表者は個人の感性に基づく自動作曲システムの研究を進めている.本システムは,ユーザが自らの感性に従って指定した既存曲をもとにまったく新しい楽曲を生成する.楽曲生成手順を以下の図に示す.

最初に,入力された既存曲を学習データとして感性モデルを獲得する.感性モデルはメロディと和音進行に関する頻出パターンの集合であり,入力曲に共通する特徴を表す.次に,感性モデルに合致し,基本的な音楽理論に従う和音進行とメロディテンプレートを進化計算アルゴリズムにより生成する.メロディテンプレートは,メロディを構成する各音の発音タイミングと音価,および先行音に対する音高の変化を表す.和音進行と先行音に対する音高変化の情報に基づいてメロディの音高を決定し,和音進行とメロディを合わせて1つの楽曲とする.

研究課題の核心をなす学術的「問い」

本研究課題では,ルーティンワークにおける問題点の音楽による解決可能性に着目し,日常生活におけるルーティンワークはどのような楽曲をどのように提供することで愉しく適切に遂行できるようになるか,という問いを設定する.既存曲を提供することもできるが,「自分のためだけのオリジナルなもの」を手に入れることで満足度が高まるという一般的な傾向を勘案し,本研究では提供する楽曲を個人に対して新たに生成された楽曲に限定する.