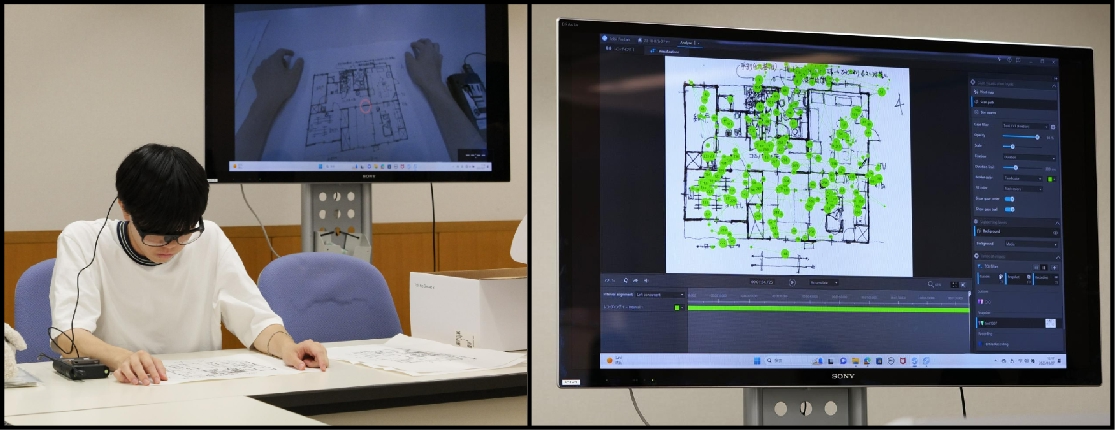

岡山大学において,変動地形学の専門家である松多信尚教授に,長野県白馬村の神城断層やキルギスのチュー川盆地南縁の活断層周辺の地形を判読をしていただき,アイトラッカー(Tobii Proグラス3)を用いてそのプロセスを記録しました.当研究室ではアイトラッキングシステムを用いて大量の視線データを収集・解析することで,地形判読のコツの見える化に挑んでいます.(実施日:2026年1月8日~10日)

研究室の選択は皆さんの大学生活において大きな選択のひとつです.2026年度に当研究室への配属を検討している学生あるいは当研究室に関心をもつ学生は,遠慮せず所属ゼミ生や教員と面談をしてください.面談を通して,当研究室で学べること,研究テーマの実例,研究室での生活,大学院進学や就職に関して理解が進むはずです。面談を希望する学生は,以下の面談申込ボタンをクリックして申し込みましょう.※東京都市大学

Tokyo City University 内のユーザーのみが回答できます.

【教員からのメッセージ】私たちの研究室は 2023 年 4 月に環境経営システム学科に開設されました.現在,教員 1 名(佐藤剛),研究員 1

名,大学院生 4名,そして学部生19名がアクティブに研究を進めています.鍵となる研究のワードは“地理学”.ゼミ生たちは地球環境を理解するために研究室での解析やフィールドワークに積極的に取り組み,私たちが抱える課題の解決のために取り組んでいます.自然現象と人文現象との関係性に興味がある!安心安全な社会をつくるために貢献したい!フィールドワークが好き!町づくりに興味がある!といた気持ちをもつ学生は,ぜひ研究室の扉を開いてください.そこにはみなさんの成長の場が用意されています.※大学で学ぶ「地理学」では,私たちが生活する地域の課題を見つけ,解決法を探るための分析力・思考力を身につけることが重要視されます.高校で「地理探究」を履修していなくても,事例研究を進める上で問題はありません.

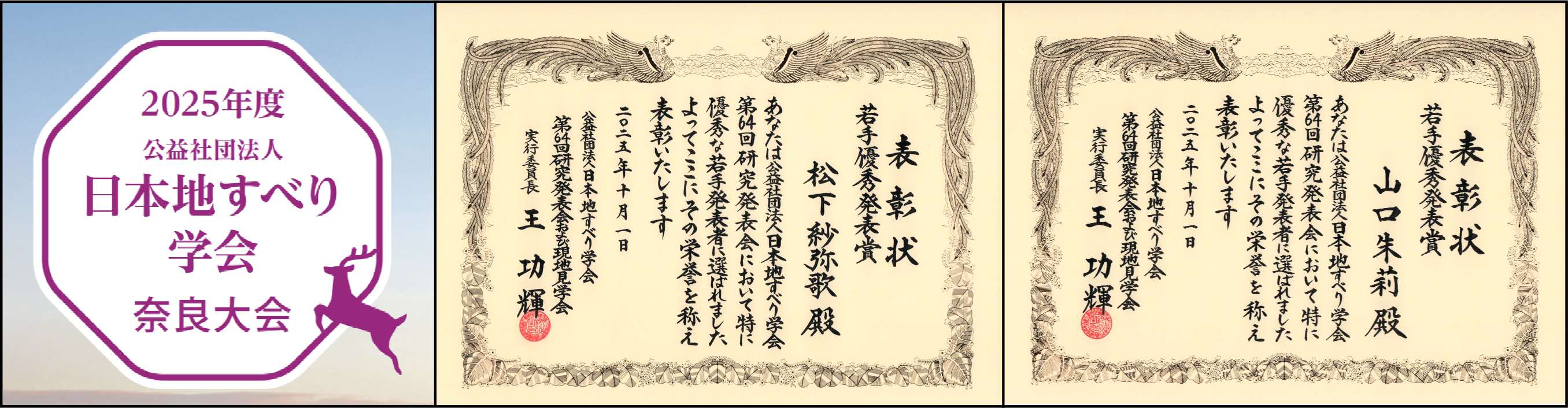

9月16日から19日にかけて,公益社団法人日本地すべり学会研究発表会が奈良県奈良市の奈良春日野国際フォーラム 甍~I・RA・KA~をメイン会場として開催されました.その後,若手優秀発表賞の審査委員会による審査が行われ,松下紗耶歌さん(4年)の口頭発表「アイトラッキングによる地すべり地形判読プロセスの抽出と記録」と山口朱莉さん(M1)のポスター発表「ベトナム中部クアンナム省における表層崩壊の運動形態と地形および地質との関係」が同賞に選ばれました.

【若手優秀発表賞(口頭発表部門)】

松下紗弥歌・佐藤剛・山口朱莉

「アイトラッキングによる地すべり地形判読プロセスの抽出と記録」

【若手優秀発表賞(ポスター発表部門)】

山口朱莉・佐藤剛・Tran The Viet・ Van Thang Nguen

「ベトナム中部クアンナム省における表層崩壊の運動形態と地形および地質との関係」

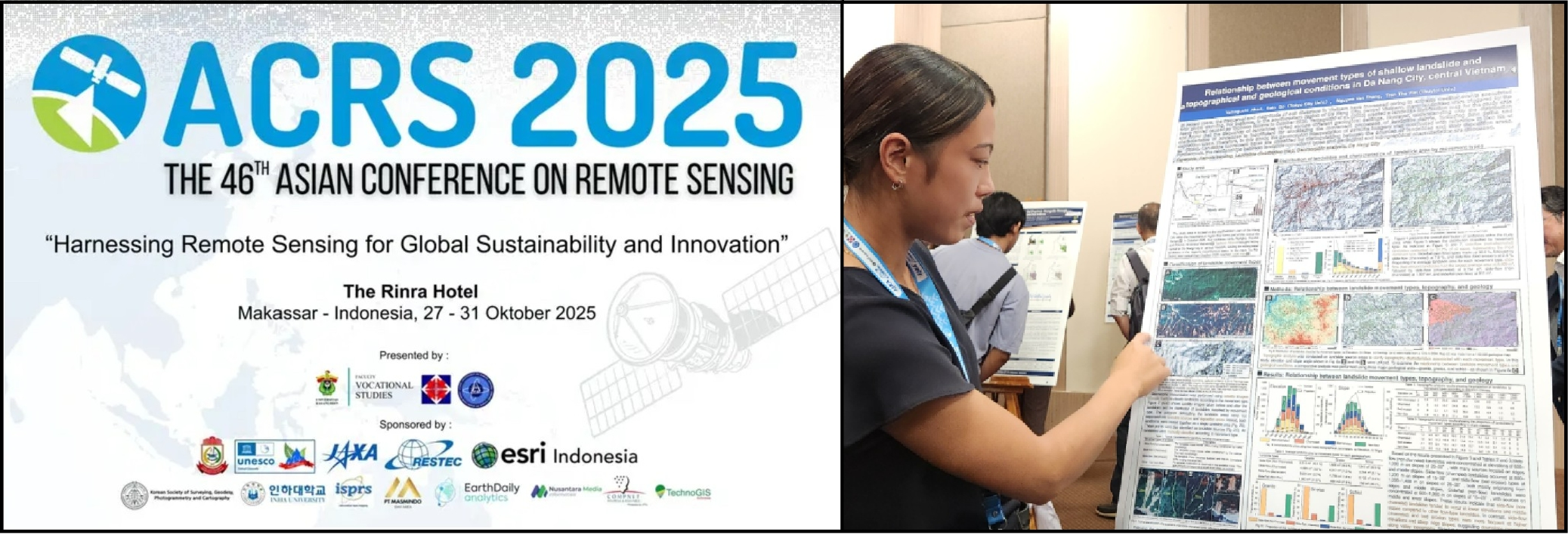

10月27日から31日にかけて,インドネシアのマカッサルで開催された 46th Asian Conference on Remote Sensing(ACRS

2025) において山口朱莉さん(修士1年)が研究成果を発表しました。

■ Yamaguchi Akari, Sato Go, The Viet Tran, Van Thang Nguyen, 「Relationship

between movement types of shallow landslides and topographical and geological

conditions in Da Nang City, central Vietnam」

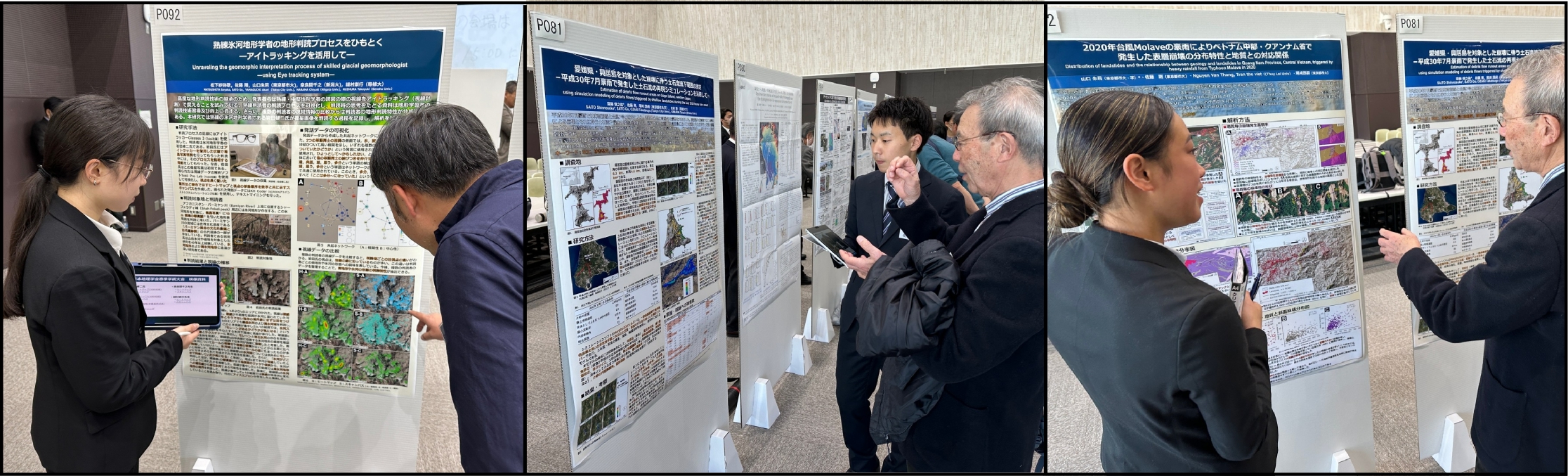

2025年9月16日から19日にかけて奈良県奈良市の「奈良春日野国際フォーラム 甍~I・RA・KA~」をメイン会場として開催された,第64回公益社団法人日本地すべり学会研究発表会において,研究室の学生・教員が研究の成果を公表しました.

■松下紗弥歌・佐藤剛・山口朱莉「アイトラッキングによる地すべり地形判読プロセスの抽出と記録」

■河村宜紀・佐藤剛・山口朱莉「インド北東部・パグラジョラにおける斜面変動プロセスと変位量の計測」

■門田耀大・佐藤剛・山口朱莉・小森次郎「1923年関東地震により神奈川県相模原市馬石で発生した斜面崩壊プロセスの復元」

■永久順也・佐藤剛・尾崎昂嗣・山口朱莉・小宮山龍河「凍結融解による火山灰質土層の崩落プロセスの復元-阿蘇カルデラ高岳北東部の事例-」

■山口朱莉・佐藤剛・Tran The Viet・ Van Thang Nguen「ベトナム中部クアンナム省における表層崩壊の運動形態と地形および地質との関係」

■Nguyen Thi Ha・Go SATO, Akari YAMAGUCHI, Akihiko WAKAI, Tran The Viet,

Nguyen Van Thang「Characteristics of landslide distribution in Thua Thien

Hue Province, Central Vietnam, Induced by Typhoon Linfa in 2020」

■佐藤剛・若井明彦・Tran The Viet・ Van Thang Nguen・木村誇・山口朱莉「2024年台風YAGIの豪雨によりベトナム・ラオカイ省で発生した斜面変動分布」

環境学部の授業「グローバルCLILプログラム」のフィールドツアーをベトナムのマイチャウで実施しました.学生たちは地形・地質の調査方法や土地利用に関する調査方法を学び,当地が抱える土砂災害や水利用の課題を解決するための方法を検討しました.このツアーでは本学と包括協定を結んでいるトゥイロイ大学のTran The Viet先生,Nguyen Van Thang先生にも指導頂くとともに,当研究室の院生2名が支援にあたりました.また,本ツアーの成果報告会を国際協力機構(JICA)ハノイ事務所において行いました.本取り組みを支援いただいたトゥイロイ大学,JICAハノイ事務所に感謝いたします.(実施期間8月7日〜8月13日)

相模原市緑区を流れる串川右岸では,1923年大正関東地震の地震動により斜面崩壊が発生し,16名の方が亡くなられました.この崩壊の堆積域は地震峠とも呼ばれています.当研究室の調査により,この崩壊は過去に発生した地すべりの移動体の一部が地震動で不安定化し発生したと推定されています(図左).2025年3月27日に実施した調査では,この旧期の地すべりの発生期を推定するために,簡易ボーリング調査を実施しました.その結果,風化した基盤物質を覆う有機物が見つかりました(図中・図右).採取されたこの有機物は,14C年代測定に供される予定です.本調査には「地震峠を守る会」の中村様・新井様にご協力いただきました.

3月19日から20日にかけて駒澤大学で開催された2025年日本地理学会春季学術大会において,研究室の学生・教員が研究成果を発表しました.

■松下紗弥歌・佐藤 剛・山口朱莉・奈良間千之・縫村崇行

「熟練氷河地形学者の地形判読プロセスをひもとく―アイトラッキングを活用して―」

■齋藤慎之佑・佐藤 剛・尾崎昂嗣・木村 誇

「瀬戸内海・興居島を対象とした崩壊に伴う土石流流下範囲の推定―平成30年7月豪雨により発生した土石流シミュレーションを基に―」

■山口朱莉・佐藤 剛・Nguyen Van Thang・The Viet Tran・尾崎昂嗣

「2020年台風Molaveの豪雨によりベトナム中部・クアンナム省で発生した表層崩壊の分布特性と地質との対応関係」

■佐藤 剛・若井明彦・Minh, V.L.・Thang, N. V.・木村 誇・山口朱莉

「2024年台風YAGIの豪雨によりベトナム・ラオカイ省で発生した大規模地すべり」

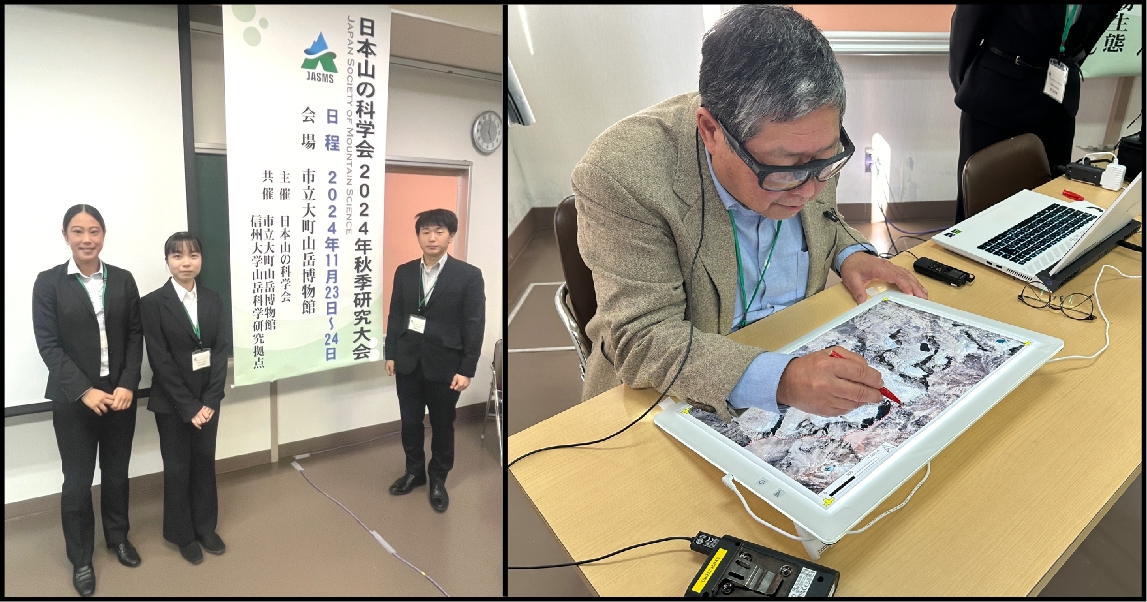

11月23日に長野県大町市にある市立大町山岳博物館で開催された日本山の科学会2024年秋季研究大会において,研究室の学生・教員が研究成果を発表しました.また,東京都立大学名誉教授の岩田修二先生に氷河地形の判読をしていただき,そのプロセスをアイトラッキングシステムを用いて記録しました.岩田先生,ありがとうございました.

■松下紗弥歌・佐藤 剛・山口朱莉・奈良間千之・縫村崇行

「アイトラッキングによる氷河地形判読プロセスの抽出ーアフガニスタン・バーミヤン川上流域の事例ー 」

■山口朱莉・佐藤 剛・尾崎昂嗣・Nguyen Van Thang・The Viet Tran

「ベトナム中部クアンナム省で発生した台風豪雨による表層崩壊の分布特性ー地質との対応関係に注目してー」

■齋藤慎之佑・佐藤 剛・尾崎昂嗣・木村 誇

「愛媛県・興居島を対象とした崩壊に伴う土石流流下範囲の推定-平成30年7月豪雨で発生した土石流の再現シミュレーションを活用して-

■佐藤 剛・山口朱莉・松下紗弥歌・千木良雅弘

「アイトラッキングを活用した地すべり地形調査のアーカイブ作成」

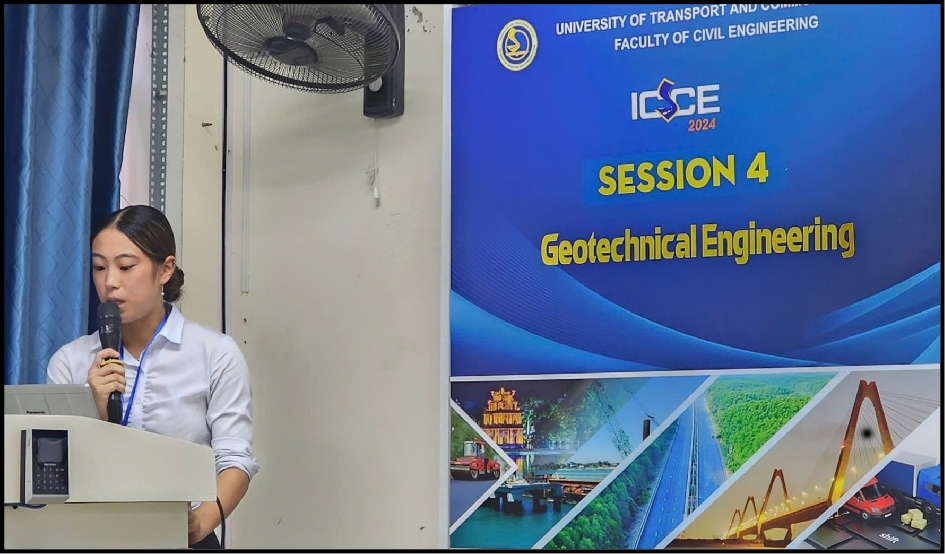

10月23日から25日かけてハノイにある交通運輸大学(University of Transport and Communications)で開催されたInternational Conference on Sustainability in Civil Engineering 2024(5th ICSCE 2024)において山口朱莉さん(4年)が研究成果を発表しました.

■Yamauchi Akari, Sato Go, The Viet Tran, Van Thang Nguyen, Ozaki Takatsugu

「Evaluating Landslide Dimensions and Distribution Across Different Geological

Settings in Quang Nam Province Following Typhoon Molave」

9月17日から20日にかけて宮城県仙台市の仙台国際センターをメイン会場として開催された,第63回(2024年度)公益社団法人日本地すべり学会研究発表会において研究室の学生・教員が研究の成果を公表しました.

■山口 朱莉ほか

「2020年台風Molaveの豪雨によりベトナム中部山岳域で発生した崩壊の分布と崩壊発生プロセス」

■ 齋藤 慎之佑ほか

「瀬戸内海島嶼部を対象とした崩壊に伴う土石流流下範囲の推定~平成30年西日本豪雨により発生した土石流の再現シミュレーションを基に~」

■久保 一真ほか

「AHP法とSAR干渉画像による地すべり活動評価結果の比較-月山西部を対象に-」

■諸星 辰馬ほか

「沖縄島北部に分布する地すべり地形の特徴―地質との関係に注目して―」

■井上 達貴ほか

「神奈川県山北町に分布する自然災害伝承碑のインベントリ作成ー土砂災害に注目してー」

■佐藤 剛ほか

「アイトラッキングを活用した地すべり災害発生場における調査の記録 -令和 6 年能登半島地震によって引き起こされた大久保地すべりでの事例-」

ベトナムのトゥイロイ大学と本学との学生・教員交流,共同研究等を構築することを目的とした包括協定(MoU)のセレモニーが8月8日にハノイにあるトゥイロイ大学で行われました.本学からは飯島健太郎環境学部長と環境学部の教員3名(古川柳蔵教授・加用現空准教授・佐藤剛),そして環境学部の学生12名も参加しました.今回のベトナム訪問はフィールドスタディーも兼ねており,同じく8日午前には国際協力機構(JICA)ハノイ事務所において,同事務所の稲森真希子氏そして農業農村開発省(MARD)に派遣されている鈴木高専門家より,日本政府が支援する防災案件の取組みについて説明をいただきました.野外巡検ではトゥイロイ大学のViet先生,Thang先生に案内いただきました.世界複合遺産でもあるチャンアンでは学生がカルスト地形の形成プロセスや石灰岩の斜面崩壊について学びました.心温まるセレモニーと懇親会そして野外巡検をご準備いただいたトゥイロイ大学,国際協力の最前線について学ぶ機会を与えくれたJICAハノイ事務所に感謝いたします.ありがとうございました.

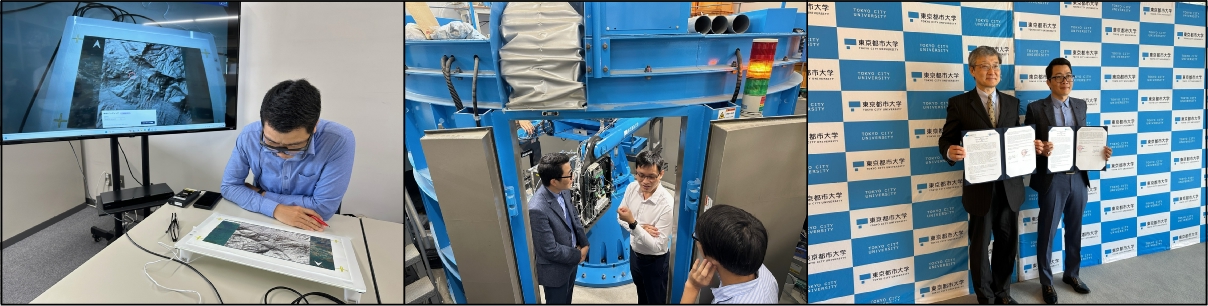

ベトナムのトゥイロイ大学(Thuyloi University)と本研究室はベトナムの土砂災害に関わる研究を進めています.6月30日から7月3日にかけて,同大学土木工学部のTran

The Viet氏とNguyen Van Thang氏が来学し,当研究室においてベトナム北部を対象とした地すべり地形判読を進めるとともに,そのプロセスをアイトラッキングで記録することに取り組みました.また,世田谷キャンパスの地盤環境工学研究室が所有する遠心模型実験装置の見学も行いました.

トゥイロイ大学と本学とは学生・教員交流、共同研究等を構築することを目的とした包括協定(MoU)を締結しました.8月にはそのセレモニーがトゥイロイ大学で開催される予定です.

2024年1月1日に発生した能登半島地震により北陸地方を中心に甚大な被害が生じています.この地震を誘因とし地すべりや斜面崩壊にともなう多数の土砂災害も発生しました.これを受け佐藤 剛を始めとする研究グループ(公益社団法人日本地すべり学会「令和6年能登半島地震を誘因とした地すべり分布図およびインベントリ作成部会」)は地震で発生した地すべりや斜面崩壊の分布特性や発生プロセスについて調査を開始しました.その結果の速報として1月31日に開催された一般社団法人防災学術連携体の「令和6年能登半島地震・1ヶ月報告会」において紹介しました.

「令和6年能登半島地震を誘因として発生した地すべりの分布と特徴」(画像をクリックすると視聴できます)

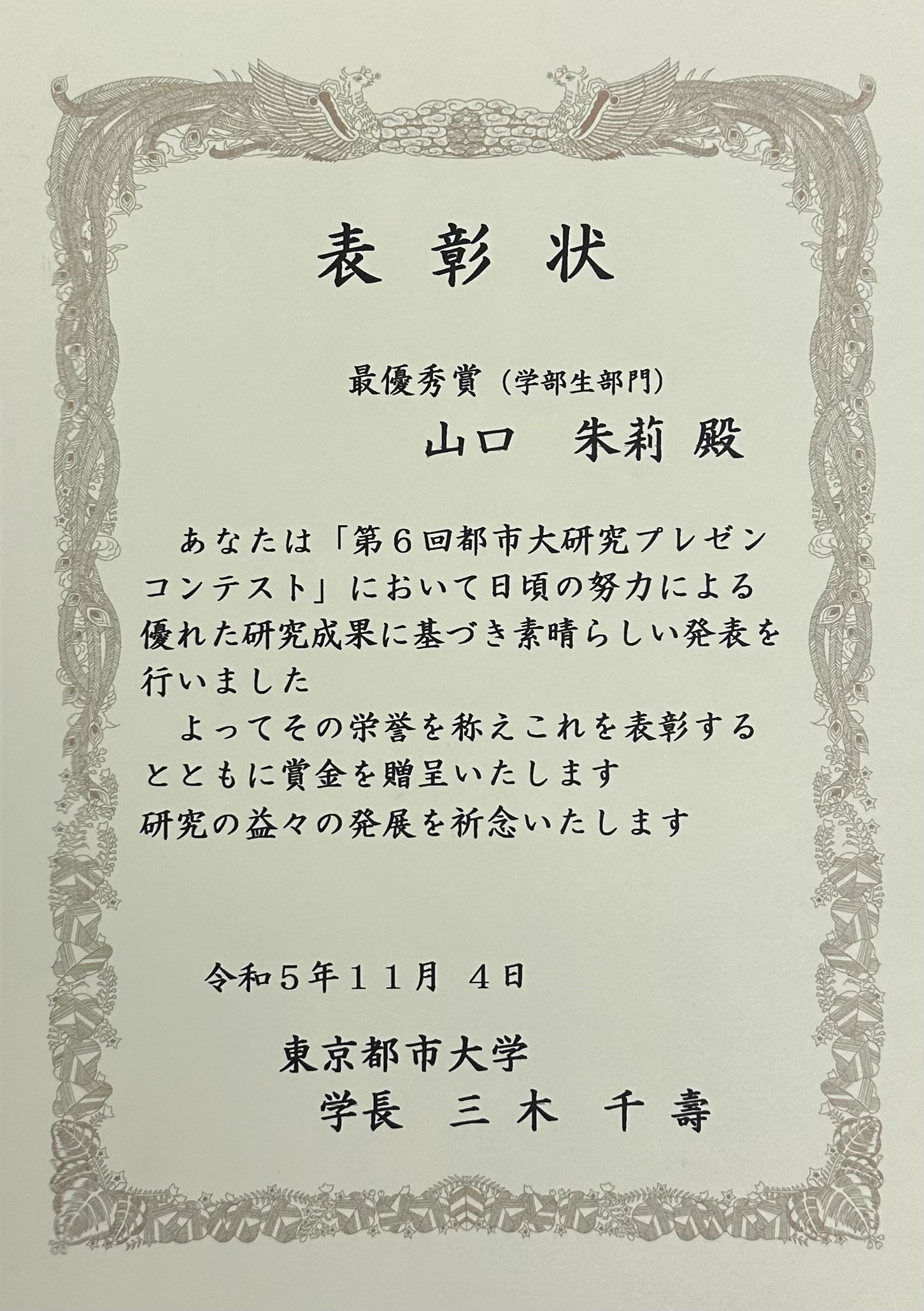

2023年11月4日に世田谷キャンパスで開催された第6回 都市大研究プレゼンコンテスト(6th TCU R-PresCo)において,ゼミ生の山口朱莉さん(3年)が最優秀賞(学部生部門)を受賞しました.本コンテストは,学生の研究成果や学生生活での活動をテーマにプレゼンテーション力の向上を図るために毎年開催され,学生が自身の研究や活動内容をプレゼンするものです.山口さんのプレゼンタイトルは「ベトナムの土砂災害を防ぐために-中部ベトナムを対象とした斜面崩壊分布図の作成と地形解析ー」.大学院に進学して研究を続けることを希望する山口さん.その研究成果がベトナムの防災に役立つことが期待されます.

【開催報告】第6回 都市大研究プレゼンコンテスト(6th TCU R-PresCo)を開催しました(産官学交流センターweb)

最新のウェアラブルアイトラッカーであるTobii社の「Tobii Pro グラス 3」を研究室に導入しました.10月7日にはTobii社の方に使用方法の講習会を実施していただきました.今後,ゼミ生たちはアイトラッカーを用いて専門家の視線計測を行い,解析ソフトウェア「Tobii

Pro ラボ」を用いてさまざまな分析(たとえば地形判読プロセスの把握など)に取り組みます.

【Tobii社web】Tobii Pro グラス 3 / Tobii Pro ラボ

2023年4月1日よりスタートした環境地理学研究室(佐藤剛研究室)のサイトをオープンしました.9月からは大学院生2名が新たに加わりました.